la chanson lyonnaise

LA CHANSON LYONNAISE - 3

HISTOIRE DE LA CHANSON LYONNAISE

(troisième partie)

par Gérard Truchet

Nous n’avons pas ici, la prétention de vous présenter Clair Tisseur ! Tous les Amis de Lyon et de Guignol connaissent ce très bon gone. Architecte de formation, il a laissé à la postérité dans divers coins de la ville de Lyon de nombreux monuments civils ou religieux. Né en 1827 rue Grenette, sa maison a disparu avec la restructuration du quartier (eh oui, déjà !), il est décédé à Nyons en 1894, après avoir rédigé une multitude d’ouvrages : Les vieilleries lyonnaises, Coupons d’un atelier lyonnais et bien sûr le plus connu de tous Le Littré de la Grand’Côte.

Cependant, ce que l’on sait un peu moins, c’est qu’en 1881, Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu, écrit une jolie chanson dans laquelle il inclut plusieurs termes de la canuserie accompagnés des bruits de l’atelier. Publiée dans son livre Les oisivetés sous le joli titre de La Chanson de la cousine Mariette, l’auteur débute ainsi sa présentation : « Il y en a plusieurs qui m’ont dit comme cela : Puitspelu, vous qui avez été canut, vous devriez un jour nous parler des termes de la canuserie, les expliquant, comme bien s‘accorde. Volontiers, ai-je répondu. Mais puis, en y réfléchissant, je me disais que tous ces mots bizarres, à la queue les uns des autres, comme des canes qui vont en champ, ce ne serait guère agréable, lorsqu’il m’est revenu en mémoire la chanson de ma cousine Mariette, où ils sont quasi tous dedans. Voilà mon affaire ai-je dit. »

Ci-dessous un petit aperçu de cette chanson avec deux strophes sur les six publiées :

La publication de ce texte, est enrichie de commentaires présentant les différents termes employés. Par contre, à aucun moment, Nizier ne fait allusion à l’accompagnement musical. Pourtant cet érudit connaissait l’art de la musique. Ce sera bien des années plus tard que les deux premiers couplets seront édités par Max Orgeret sous le titre : Chanson du canut, sur une musique du compositeur Paul Vintenberg. (Mini recueil des Chansons Populaires Lyonnaises.)

,En 1894, Aristide Bruant crée et interprète une complainte, paroles et musique, intitulée Les Canuts. Pour en connaitre davantage sur cette chanson, nous vous conseillons de reprendre le bulletin n°280 où Vincent Bancillon a publié une étude remarquable. Voici cette complainte :

Pour chanter Veni Creator il faut une chasuble d'or

(Pour chanter Veni Creator il faut une chasuble d'or)

Nous en tissons pour vous, grands de l'église

Et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise

C'est nous les canuts

Nous allons tout nus

C'est nous les canuts

Nous allons tout nus

Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir

(Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir)

Nous en tissons pour vous grands de la Terre

Et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre

C'est nous les canuts

Nous allons tout nus

C'est nous les canuts

Nous allons tout nus

Mais notre règne arrivera quand votre règne finira

(Mais notre règne arrivera quand votre règne finira)

Nous tisserons le linceul du vieux monde

Car on entend déjà la révolte qui gronde

C'est nous les canuts

Nous allons tout nus

C'est nous les canuts

Nous allons tout nus

Mais notre règne arrivera quand votre règne finira

(Mais notre règne arrivera quand votre règne finira)

Nous tisserons le linceul du vieux monde

Car on entend déjà la révolte qui gronde

C'est nous les canuts

Nous n'irons plus nus

C'est nous les canuts

Nous n'irons plus nus

Pour chanter Véni Créator Il faut une chasuble d’or Pour chanter Véni Créator Il faut une chasuble d’or

Pour chanter Véni Créator Il faut une chasuble d’or Pour chanter Véni Créator Il faut une chasuble d’or

Nous en tissons pour vous grands de la terre

Et nous pauvres canuts sans drap on nous enterre. C’est nous les canuts

Nous sommes tout nus !

Il est vrai que les canuts vivaient chichement, mais il n’a jamais été relaté que l’on ait pu voir des canuts se « bambaner » tout nus. Une allégorie que l’on pardonne à Aristide Bruant qui a su rendre populaire le terme de canut et immortaliser leurs révoltes par un chant triomphant.

A la fin du XIXe siècle parait la très populaire chanson lyonnaise : La marche des canuts. Celle-ci a pris réellement son essor lors de la création d’une revue locale donnée à la Croix-Rousse, sur la scène du cercle Saint-Denis, vers 1905.

Les paroles de cette chanson entraînante, créée sans doute quelques années auparavant, sont dues aux artistes Girier et Chavat. Qui sont-ils ? Nous répondrons à cette question grâce à la complicité de l’un de nos sociétaires Jean-Louis Labourier. Nous l’en remercions bien vivement.

Ambroise Girier (1867-1935) et Louis Chavat (1863-1941) sont tous deux nés à Lyon. Amis d’enfance, ils présentent toutes les conditions d’un rapprochement : compatibilité de goût et de caractère, similitude d’intelligence et d’aptitude au travail, possession au même titre de prédispositions artistiques et de qualités naturelles. Ils se sont trouvés sans se chercher et ont formé un excellent duo.

Tous deux employés en soierie, les jeunes gens passent ensemble leurs moments de loisir à fréquenter les spectacles et à disserter sur les œuvres qu’ils aiment tant voir interpréter. Inspirés sans doute par les artistes qu’ils côtoient, ils se mettent à composer des chansonnettes, d’abord pour se distraire, ensuite plus sérieusement.

Puis, ils interprètent leurs œuvres dans des réunions privées où le succès ne se fait pas attendre. Alors ils décident d’abandonner tous les deux leur travail en soierie et en 1885, à Grenoble, les deux amis créent leur duo. En 1888, ils sont de retour à Lyon et en 1889, année de l’Exposition Universelle, ils partent à la conquête de Paris. Ainsi, nos excellents duettistes débutent au Concert de l’Horloge. Tout d’abord hésitants, leurs craintes seront vite dissipées lorsqu’ils verront l’accueil qui leur sera réservé.Leurs dialogues chantés sont rapide- ment adoptés par le public parisien et nos deux lyonnais se partagent l’affiche des principaux théâtres de la capitale tels : le Petit Casino, le Ba-Ta- Clan, l’Eldorado, la Scala, la Cigale, le Parisiana…

Ils connurentnsuite les plus grandes scènes de France, à marseille, Lyon, Montpellier, Lille, Rouen, Bordeaux et mêmes quelques- unes au-delà de nos frontières : Genève, Bruxelles, Anvers. Dès lors, leur réputation est établie, mais en 1898, l’association Chavat-Girier est dissoute. Louis Chavat se lance dans l’édition de partitions musicales et Ambroise Girier est recruté pour jouer des vaudevilles et des revues. Engagé aux Nouveautés, il connait l’Olympia et même la Comédie- Royale. De retour au music-hall, il reprend ses chansons comiques. En 1919, il est engagé à la Gaité où il reprend le rôle de Ménélas dans La Belle Hélène d’Offenbach. Ainsi La Marche des canuts a sans doute été écrite à la fin du XIXe siècle. La musique est due à leur compositeur favori Hermand Brun (1854-1929), également Lyonnais.

LA MARCHE DES CANUTS

1) D'humeur toujours joyeuse j'suis un tisseur de Lyon

Ma femme est dévideuse tous près du Gourguillon*

Des canuts d'la montée c'est moi le plus malin

J'demeure aux Pierr' Plantées* numéro cent moins n'in !

*(rue ou quartier de Lyon)

Refrain :

Voilà les p"tits canuts qui se la coulent douce

D'St Just à la Croix Rousse partout ils sont connus

Et bistanclaque-pan*, la navette et l'battant -

R'gardez comme ils sont ch'nus*, voilà les p'tis canuts

* bistanclaque-pan : onomatopée du bruit du métier à tisser

* ch'nus ou chenus : beaux

2)Le nez sur la façure*, faut soigner sans repos

S'y a pas d'impanissure*, d'fils manquants ou d'crapauds

Sans être grand artisse faut ouvrir les quinquets

De peur que l'apprentisse ne bousill' les roquets*

*façure : partie de l'étoffe devant le canut, la plus fragile car on peut la salir

*impanissure : saleté

*roquet : bobine ou fuseau de soie

3) Pour plaire à Véronique, ma femm' qu'à si bon coeur,

Je graiss' sa mécanique et son régulateur !

Moi pour qu'la compragnonne ne chôme pas l'matin,

L'soir quand y a plus personne, je remplis son caiss'tin*

* petite caisse près du métier à tisser

4) Tout'la sainte journée faut tirer le bouton

Parfois à la volée on mouille le cordon

Quand au bout de la pièce on veut des pécuniaux*

Vivement on s'empresse de descendr' ses rouleaux

*argent

5) L'dimanche à la campagne on va boire un litron

A Collonges, à Champagne ou bien à Roch'cardon*

Amateurs de l'eau fraiche lorsque les jours sont chauds

Nous allons tous aux bèche, fair' p'ter nos agotiaux*

Compositeur(s) et-ou auteur(s) :Hermand-Brun ; Ambroise Girier ; Louis Chavat

LA CHANSON LYONNAISE - 2

HISTOIRE DE LA CHANSON LYONNAISE

(deuxième partie)

Par Gérard Truchet

Bien souvent la chanson des amours se mêle joliment à celle des métiers. Citons pour exemple la chanson au titre évocateur : « Jirôme à Fanchon » composée par Louis Etienne Blanc, né à Lyon en 1777, dit « Jirôme Roquet », dit « Tampia ouvrié taffetaquié ». C’est Etienne, l’un de ses cinq enfants qui en leur nom, rassembla l’ensemble de ses œuvres en un même ouvrage : « …Convaincu qu’elles finiraient bientôt par disparaître, nous avons pensé qu’il ne serait pas sans intérêt de sauver de l’oubli ce qui a été, sinon en peinture, au moins le reflet d’une époque de notre histoire lyonnaise. » Ainsi s’exprime ce fils qui en guise de préface rend hommage à son père, décrivant avec précision sa vie. Nous apprenons qu’il s’enrôle en 1792, à 15 ans à peine, dans la légion dite des Allobroges. Peu après, on le trouve mousse sur un des navires en rade de Toulon, au moment du siège de la ville par les Anglais. Il y rencontre Bonaparte et sous ses ordres, entre dans les rangs de l’armée de terre. Louis-Etienne quittera le service en 1798 et trouvera un emploi chez un huissier de Lyon, profession qu’il exercera durant 30 ans. Son fils d’ajouter : « Il avait compris, ce rieur émérite, que dans la comédie humaine, bien qu’elle ne soit pas toujours belle à voir, le meilleur est encore de rester spectateur ». Ainsi écrit-il bon nombre de chansons. Pour la petite histoire, Louis-Etienne Blanc devient maire de Collonges en 1848. Il décèdera en 1854.

Auteur de chansons amusantes, pleines de sous-entendus et fort originales qui sont donc publiées en 1861. Pour votre plaisir, nous vous en offrons deux couplets avec les mots d’origine de « Jirôme à Fanchon ». Ils se chantent sur l’air de « Marianne ».

Fanchon d’en n’haut de ta banquette,écoute la voix de l’amour Moi, quand je glisse ma navette, Pour toi je brûle chaque jour.

T’esse mon bien Que j’aime bien, Tâche donc voir de n’en faire de même ;

Quand on se raime, C’est si canant, Qu’on va toujours se lentibardanant.

Mon cœur pour toi Fanchon, soupire, Ne prends pas rien ça pour un’ crac, Car aujourd’hui i fait tric-trac,

Et je viens te le dire (bis)

Parfois dargnié le briquetage Quand je suis en réflession, Je crois renucler ton visage Par l’escommunication.

Et quand le soir, Le sommeil noir Vient boucher mes agnolets, me n’ouïe, Et me convie,Au doux repos, Tranquillement je m’étends sur le dos.

Moi que couche su la suspente, Je désire souvent, la nuit, Pour dégringoler sur ton lit Voir tumber la charpente (bis)…

Suit, bien sûr, la réponse dans la chanson « Fanchon à Jirôme ». Sur l’air de « O ma douce musette », une strophe dit :

J’aime tous les Saint-Georges Et toi par-dessus tout.

Je sens dessous ma gorge Un sentiment bien doux.

Quand de ta pointizelle L’arquet z’est bien tendu, Aleurs je suis tout zèle Pour toi bien entendu.

Ce recueil réédité en 1865 comporte entre autres : « La Séduction réparée », « Josette», « La Banquette », « Ma Navette » et d’autres textes, tous plus savoureux les uns que les autres.

Pierre Dupont, né le 23 avril 1821 quai de l’Hôpital, l’un des tout premiers chansonniers de la classe ouvrière, compose en 1846 le Chant des ouvriers dénonçant ainsi les rudes conditions de travail de la main- d’œuvre française.

Pierre Dupont, né le 23 avril 1821 quai de l’Hôpital, l’un des tout premiers chansonniers de la classe ouvrière, compose en 1846 le Chant des ouvriers dénonçant ainsi les rudes conditions de travail de la main- d’œuvre française.

Sa mère meurt accidentellement en 1825, aussi Pierre est recueilli par son parrain, l’abbé Laurent, curé à Rochetaillée. Après des études au petit séminaire de Sainte-Foy-l’Argentière, Pierre Dupont entre en apprentissage chez un canut, puis devient caissier dans une banque. En 1841, il s’installe à Paris où il rencontre Victor Hugo. 1844 voit la publication de son premier recueil, « Les Deux Anges », récompensé par un prix de poésie de l’Académie Française. L’année suivante il compose « Les Bœufs » sans doute son œuvre la plus connue. Puis, il écrit

« Le Chant du Pain » et en 1846 « Le Chant des Ouvriers » :

Nous dont la lampe le matin Au clairon du coq se rallume,

Nous tous qu’un salaire incertain Ramène avant l’aube à l’enclume,

Nous qui des bras, des pieds, des mains De tout le corps luttons sans cesse Sans abriter nos lendemains

Contre le froid de la vieillesse.

Aimons-nous et quand nous pouvons Nous unir pour boire à la ronde,

Que le canon se taise ou gronde Buvons, buvons, buvons,

A l’indépendance du monde !

Charles Baudelaire a dit de Pierre Dupont : « Quand j’entendis le Chant des ouvriers, cet admirable cri de douleur et de mélancolie, je fus ébloui et attendri. Il y avait tant d’années que nous attendions un peu de poésie forte et vraie… tous les malheurs et toutes les espérances de la Révolution firent écho dans la poésie de Pierre Dupont ».

Si Pierre Dupont a légué à la postérité « Les Bœufs », citons tout de même la très belle : « Chanson de la Soie ».

C’est du pays bleu de la Chine Contrée où fleurit l’inconnu

Où plus d’une plante divine Que le murier blanc est venu. Sa feuille est soyeuse est fertile

Le vers à soie en la rongeant A son insu dévide et file Un écheveau d’or et d’argent.

Filez moulins, glissez navettes Tissez le satin, le velours Faites des robes, des toilettes Faites des nids à nos amours Faites des nids à nos amours.

Une Chinoise, en l’an deux mille, Surnommée esprit du mûrier, Rendit le ver à soie utile, Et sut en faire un ouvrier.

Un beau jour la France l’accueille, Et, dardant son plus chaud rayon, Du mûrier fait pousser la feuille, Sa soie est tissée à Lyon.

Pierre Dupont à différents moments de sa vie de compositeur. Pierre Dupont s’éteint le 25 juillet 1870, 46 rue du Clos des Chartreux, devenue en 1871 rue Pierre Dupont. Une plaque apposée sur le mur de la maison rappelle ce souvenir. Il est inhumé au cimetière de la Croix- Rousse.

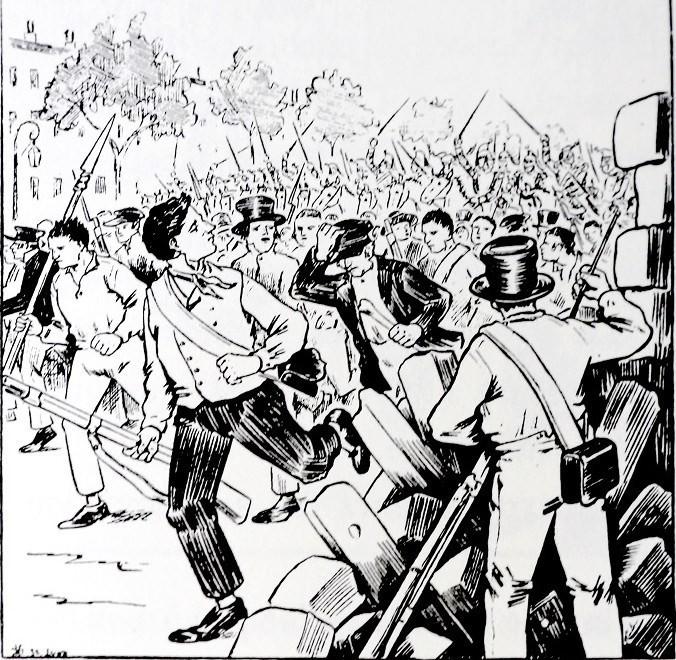

A la même époque, en 1848, naît à la Croix-Rousse la célèbre société des Voraces. Il s’agit tout d’abord de contraindre les cabaretiers à servir sur la table le vin en litre, comme cela s’est toujours fait, et non pas en bouteille de moindre contenance. On a donc baptisé ces protestataires du nom de « voraces ». Mais ceux-ci vont surtout se liguer pour rétablir la République. Le 24 févier 1848 Louis-Philipe abdique, la République est rétablie. A Lyon, les canuts sont à la tête de l’insurrection en chantant sur l’air « Éteignons les lumières » retrouvé après de longues recherches dans le recueil « La Clé du Caveau » :

Lève-toi pauvre humanité Sors de la nuit profonde L’aurore de la liberté

Luit enfin sur le monde. Lève-toi, brise tes fers Dieux t’a donné l’univers.

Marchons, prenons nos places Au banquet de légalité,

En avant les voraces Et vive la liberté !

La terre a trop longtemps porté

Les têtes souveraines Le niveau de l’égalité Les veut républicaines. Jurons tous d’anéantir

Qui voudrait les asservir :

Marchons, prenons nos places Au banquet de légalité

En avant les voraces Et vive la liberté !

C’est sur ces paroles très républicaines de 1848 que nous achevons cette succincte deuxième étude de la chanson lyonnaise. Nous vous donnons rendez-vous, pour un troisième volet, dans le prochain bulletin.

LA CHANSON LYONNAISE - 1

HISTOIRE de la CHANSON LYONNAISE - (Première partie)

Par Gérard Truchet

Depuis que l’être humain est apparu sur terre, il a émis des sons avec sa voix. Il a très vraisemblablement commencé par imiter les bruits qu’il entendait autour de lui. Au fil du temps ces sons ont pris des tonalités musicales. Puis des paroles ont été ajoutées aux sons et ainsi, la première chanson est née.

Le premier homme à l’avoir créée, l’a interprétée. D’autres l’ont écoutée et à leur tour l’ont fredonnée. Ces hommes qui répandaient ces chansons étaient ménétriers ou ménestrel. Ils se nommaient troubadours dans notre belle région de langue d’oc.

A Lyon, quand l’imprimerie prendra son essor, elle permettra l’édition de ces chansons et tout naturellement, les marchands ambulants les colporteront en les interprétant. Ils les vendront dans les villes et villages qu’ils traverseront. Alors les badauds achèteront ces textes, les appren- dront en écoutant le marchand, puis à leur tour les chanteront, d’aucuns devenant plus tard nos chanteurs de rues.

Le Lyonnais Georges Droux, historien de la chanson lyonnaise, a écrit à la fin du XIXe siècle : « S’il est vrai que la chanson fut fille de France, ce serait à Lyon assurément qu’elle serait née. Car elle est aimée là, semble-t-il, plus que partout ailleurs. »

Dans ses propos, il rapporte que Jules Michelet fit remarquer en évoquant Lyon : « Cette fourmilière laborieuse, enfermée entre les rochers et la rivière, entassée dans les rues sombres qui y descendent, sous la pluie et l’éternel brouillard, eut pourtant, sa vie morale et sa poésie… »

Puis, Georges Droux ajoute : « Cette poésie, ce fut précisément et surtout la Chanson, la Chanson qui apportait à tous le soleil, du courage, de la joie ou de l’oubli. Aux heures gaies, le peuple chantait ; aux heures sombres, comme jadis les gaulois vaincus, il chantait encore pour se consoler. Et souvent aussi, il se vengeait en chantant, car la Chanson est une arme qui reste toujours à l’opprimé et au vaincu. Les chansons nous montrent en tout cas l’impression produite sur le peuple par les événements et nous donnent sur les mœurs de curieux et pittoresques détails. Et ceci est vrai de tous les temps, puisque à chaque tournant de l’histoire on aperçoit le sourire narquois d’une chanson. A Lyon, nous l’avons retrouvée partout et presque à chaque pas et non seulement dans les sociétés, dans les ateliers, mais dans la rue, sous la fusillade, sur les barricades et jusqu’au pied de l’échafaud… »

Pour ma part, je souscris absolument à ces propos tant je suis persuadé que la vie sans la chanson serait des plus mornes. La vie sans la musique et sans la chanson serait comme un pré sans fleurs, un bois sans oiseaux. Souvent, j’ai entendu dire qu’un chanteur qui n’avait pas conquis le public lyonnais, avait peu de chance de gagner en notoriété. Il est vrai que le public lyonnais rit quand il faut rire et applaudit quand la voix et le talent sont réunis. C’est peut-être pour cela qu’au pays de la soierie les Lyonnais, de par leur sens développé du travail bien fait, ont toujours su reconnaitre un bon artiste.

En parcourant les divers ouvrages relatant l’histoire de la chanson lyonnaise, ceux-ci nous révèlent que c’est au cours de Moyen-âge que la chanson a pris son essor. A chaque événement la chanson est présente : Fêtes des merveilles, carnaval, processions, entrée des Rois et des Princes, révoltes… chaque sujet est mis en vers et en musique.

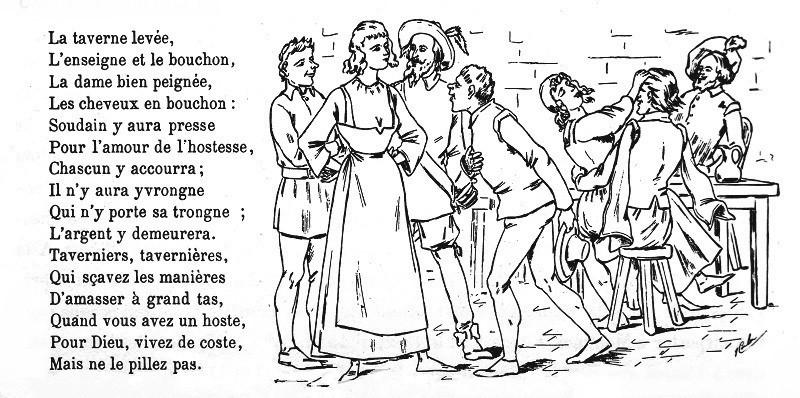

Chanson nouvelle des taverniers et tavernières.

Benoist Rigaud 1586

La plupart du temps sur l’air de… c’était une source musicale connue, qui servait de support aux joies et aux peines. Aujourd’hui nous pouvons retrouver ces mélodies grâce au recueil : « La Clé du Caveau » une mine musicale inestimable éditée en 1811.

La chanson lyonnaise, qui me tient particulièrement à cœur, mérite d’être présentée dans le bulletin de notre association qui, depuis 1913 rappelons-le, s’attache à protéger et à faire découvrir notre patrimoine. Aussi, je prends comme point de départ le XVIIe siècle.

A cette époque entre 1610 et 1643, lors du règne de Louis XIII, une chanson, assez rageuse, précise qu’une somme de 60 000 livres, repré- sentant à Lyon le budget d’une année, est dépensée pour accueillir le Roi.

Les Lyonnais protestent alors contre les impôts et les taxes qui s’accumu- lent constamment et parodient les coûteuses visites royales.

Au temps de Louis XIV, les taffetatiers, ouvriers qui fabriquent du taffetas, une étoffe unie, se plaignent en chansons des maîtres marchands.

Puis, au XVIIIe siècle les canuts menacent un certain Vaucanson inven- teur de dispositifs qui utilisés, peuvent remplacer des ouvriers. Vaucanson, inspecteur des manufactures, a en effet apporté plusieurs perfectionnements aux métiers à tisser pour en simplifier le travail. Tout naturellement les ouvriers en soie ne voient pas ses inventions d’un très bon œil et l’accusent de vouloir ruiner l’ouvrier… ainsi au cours de l’année 1744 les taffetatiers chantent :

Un certain Vocansson Grand garçon

Un certain Vocansson

A reçu une pata (A reçu un pot de vin) De los maitres marchands (des)

Gara, gara la gratta (gare, gare à la correction) S’y tombe entre nos mans (mains)

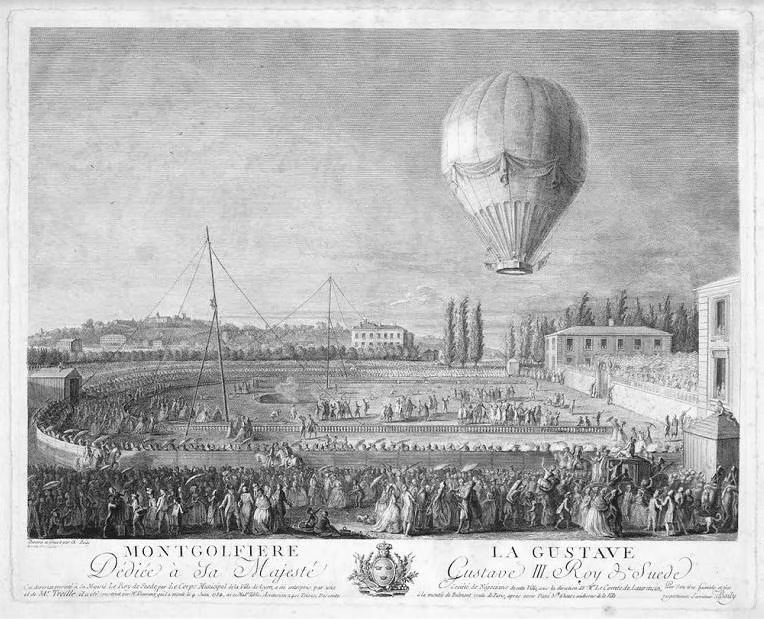

Le 19 janvier 1784 à Lyon, à l’emplacement actuel de l’église Saint-Pothin, un ballon majestueux prend son envol au milieu d’une foule en liesse. Il va s’élever jusqu’à 805 mètres d’altitude. Pour un exploit, c’est un exploit, car au bout de quelques minutes l’aérostat atterrit, en plus ou moins bon état, sur la place qui, dès 1789, portera le nom de ses inventeurs : Joseph et Etienne Montgolfier, pour devenir quelques décennies plus tard la place Kléber.

Alors, très rapidement, on chante la chanson du Ballon de Montgolfier :

Les plus grands objets de la terre, Du ciel, vous semblent bien petits ; N’allez pas du haut de la sphère, Vouloir mesurer vos amis

Voisins du tonnerre,Vous pourriez bien nous oublier,

Mais tous les cœurs volaient dans l’atmosphère

Vers MontgolfieVers Montgolfier.

Au XVIIIe siècle et dans le monde entier, la soierie lyonnaise est renommée grâce aux travaux admirables des ouvriers en soie qui con- naissent tous les secrets du métier à bras. Dans leurs ateliers se fredon- nent quelques chansons mais celles-ci n’expriment pas l’optimisme, car tous ceux qui savent créer ces étoffes chatoyantes destinées aux hommes fortunés, vivent dans la pauvreté, souvent dans la pire des misères.

Une vieille complainte souligne :

Ah ! songez que cette salle Où s’étaleLes velours et les damas Que celui qui les travaille Sur la paillePérit dans un galetas

En 1786, une grève éclate au cours de laquelle les ouvriers en soie demandent une augmentation de deux sous par aune de façon, en faisant résonner cette chanson :

Si les satins piquions deux sous par aune Tous les canuts se refuseriont rien Les écus viendraient La viande au buffet La gaité gagnerait

Puis une nouvelle émeute est provoquée par la fermeture des cabarets et l’augmentation des droits sur le vin et la viande :

Les canuts n’ayant pas de vin , Aux Charpennes coururent soudain, Là, calculant avec leurs doigts, , Combien ont augmenté les droits, sur le vin et sur la viande, Là, calculant avec leurs doigts, Ils se sont réunis en bande.,

Pour demander avec éclat, Deux sols de plus au Consulat, L’hôtel du prévôt des marchands, Est assailli par ces brigands, Qui réclament à coups de pierres, Que l’on augmente leur salaire EtEn menaçant les fabricants, De leur briser à tous les dents.

De nombreuses chansons retracent également les terribles journées de 1831 et de 1834. Un hymne, La Ferrandinière, est chanté par les insurgés, qui furent finalement vaincus le 15 avril 1834 par une armée de 20 000 hommes.

Au parvenu qui nous méprise Et s’enrichit de nos travaux, Apprenons que notre devise Est salaire honnête ou repos. Du premier naitra l’harmonie, Du second naitra l’anarchie.

Toujours à cette époque les ouvriers de Lyon clament cette chanson pour mettre en exergue la liberté du peuple et les droits des ouvriers :

Pour braver l’oppression

Courant sans crainte à la victoire, Se battant sans manger, ni boire, Voilà l’ouvrier de Lyon,

Voilà, voilà, l’ouvrier de Lyon !

D’autres chansons sont fort heureusement le reflet de jours meilleurs ; elles décrivent le métier de la soie, les aspects de certains quartiers de la ville ou comme ce couplet qui montre celui de la promenade dominicale aux Brotteaux.

Les piétons sont admis à traverser le pont en bois d’Antoine Morand dès le 7 avril 1775, ce qui va leur offrir la perspective d’une agréable prome- nade. Arrivés en rive gauche, ils prenaient le cours et n’avaient plus qu’à choisir pour trouver un bon petit coin et se distraire : l’Elysée Lyonnais, les Montagnes Françaises, les Jardins d’Idalie ou les Bosquets de Paphos. Les tonnelles étaient ombragées, la bière et la limonade toujours à la glace, comme l’indiquait l’enseigne. Le soir on pouvait aller danser au Jardin d’Hiver, à la Rotonde, à l’Alcazar ou aux Folies Bergères et l’on ne manquait pas de chanter :.

Allons aux Brotteaux Mamie Jeanne,,

Allons aux Brotteaux Car il fait beau..

Nous y mangerons Une salade,

Nous y danserons Le rigaudon.

Tortillez-vous donc Mam’zelle Jeanne

Tortillez-vous donc

Sur vos rognons Monsieur Nicolas

Lui verse à boire,Lui rend raison.

La vie des garçons C’est agréable,

Quand y z’ont cinq sous Y mangent tout.

Y vont aux Brotteaux, A Villeurbanne

Y reviennent soûls, Et voilà tout !