Musique et marionnettes

HISTOIRE DES MUSICIENS DU THEATRE DE GUIGNOL

Madeleine JACOMET

Directrice des Musées des Vallons du Lyonnais. Cet article s’inscrit dans le cadre de l’exposition Un air de Guignol tenue au Musée Théâtre Guignol à Brindas du 22 février au 20 juillet 2025 et conçue par Marine Nublat, Milène Briand, Marjorie Gilles et Madeleine Jacomet.

Evoquer les arts de la marionnette revient souvent à penser à la manipula- tion et au jeu des marionnettistes. Mais qui dit marionnettes dit aussi sculpteurs. Ainsi en 2019, une exposition du Musée Théâtre Guignol fut dédiée à Frédéric Josserand, Gilbert Pavaly, Livio Constantini, entre autres. À ce travail des sculpteurs s'ajoute celui des couturières pour les costumes et des peintres pour les décors. Enfin, l'écriture tient une place toute particulière. Le passage d’une tradition orale à une transcription écrite des textes de Guignol, forcé par la censure au début du Second Empire, nous permet aujourd’hui de connaître en partie le répertoire traditionnel de Guignol.

Guignol est donc au croisement de plusieurs disciplines. Or, une dernière discipline est encore trop souvent oubliée : il s’agit de la musique. M. Gérard Truchet l’a fait remarquer dans une série d’articles parus en 2010 dans le Bulletin de la Société des Amis de Lyon et de Guignol.

Le Musée Théâtre Guignol présente le piano du Théâtre du Quai Saint- Antoine : de 1900 à 1930, ce piano trônait à l’avant du castelet et accom- pagnait chaque spectacle de Guignol. Sa présence au musée symbolise la place qu’il convient d’accorder à la musique dans le théâtre de Guignol, qui a toujours été accompagné par des instruments et des chants.

L’histoire de Guignol et de la musique commence avec le père Thomas, premier compagnon de jeu de Laurent Mourguet. Reprenant les codes de la Commedia dell’arte, le père Thomas accompagne Laurent Mourguet au violon et au chant. De son vrai nom Lambert Grégoire Ladré, il harangue les passants et potentiels clients de Laurent Mourguet, alors arracheur de dents. L’histoire se poursuit avec une série de musiciens, les uns tombés dans l’oubli, la mémoire des autres persistant grâce aux archives des théâtres, de la presse et de la Société des Amis de Lyon et de Guignol. Les recherches effectuées par M. Gérard Truchet démontrent trois faits : autant de musiciens que de musiciennes accompagnent Guignol en musique ; le piano et le violon sont les instruments majoritairement utilisés ; la musique suit Guignol de la rue aux cafés-théâtres, des théâtres aux différents lieux de tournées. La liste de musiciens mentionnés dans cet article, qui s’appuie sur une galerie de portraits présentée au sein de l’exposition Un air de Guignol, n’est pas exhaustive. Elle commence avec Antoine et François Vachod. Originaires de Saint-Chamond, leur carrière auprès des Guignolistes est longue. On les trouve dès la fin des années 1870 au Caveau des Célestins. Aussi appelés les frères aveugles, l’un joue au piano, l’autre au violon, pour Guignol, lorsque ce n’est pas pour le cinéma muet. En 1886, ils quittent le Caveau des Célestins pour le Passage de l’Argue où ils font la connaissance d’Eléonore Josserand, future Madame Neichthauser.

Pierre Neichthauser embauche les frères Vachod au quai Saint-Antoine en 1919. Ils remplacent alors Madame Commarmont. Peu d’informations existent concernant cette pianiste. Nous ne connaissons ni son prénom, ni sa date de naissance. Nous pouvons l’apercevoir sur une photographie conservée par la Société des Amis de Lyon et de Guignol devant son piano en tournée à Luchon avec la troupe du Quai Saint-Antoine en 1907.

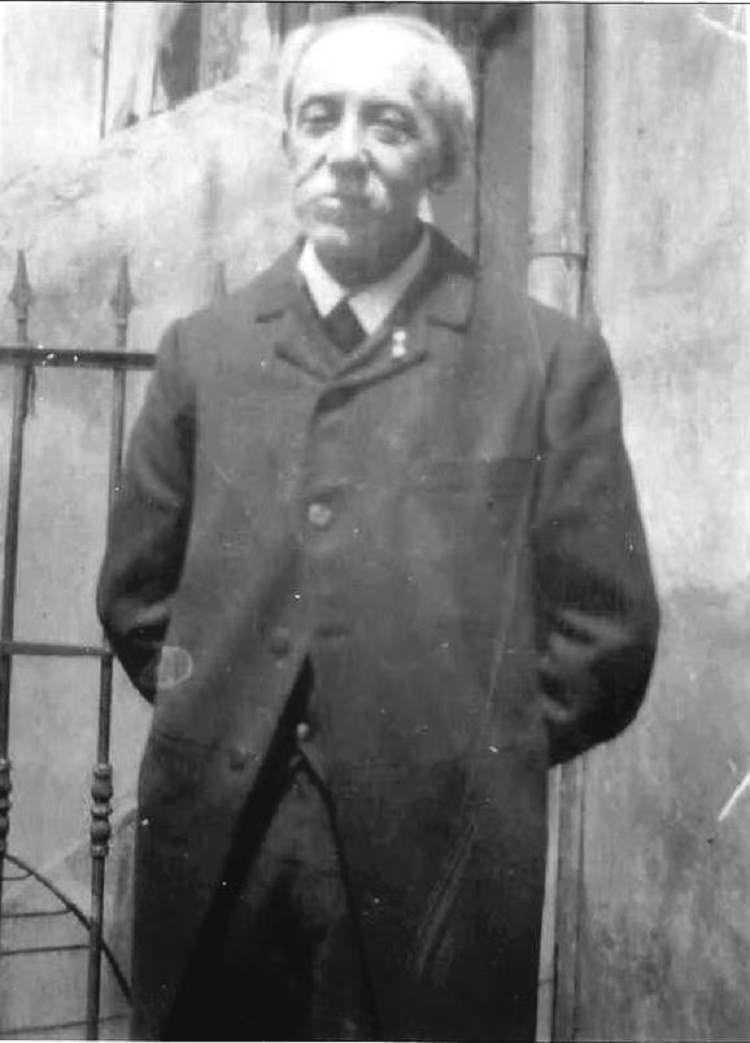

Pierre et Ernest Neichthauser au 2e rang. Eleonore Josserand, Mme Commarmont au piano et Frédéric Josserand

Les tournées de Guignol prennent beaucoup d’importance dans les stations thermales sous le Second Empire. Les villes d’eaux, lieux de cure, se transforment rapidement en lieux de divertissements : hôtels et casinos s’y multiplient. Ces établissements sont reliés par de grands parcs dans lesquels apparaissent des castelets. C’est le cas à Vichy où un casino est construit en 1865 suivi d’un castelet dans le parc du casino en 1876. Le début du Second Empire est une époque particulière pour Guignol. Laurent Mourguet meurt en 1844. C’est à ce moment que se constituent de nombreuses troupes qui s’approprient Guignol devenu célèbre, à Lyon comme à Paris. Ce sont ces diverses troupes que l’on retrouve dans les stations thermales, à Vichy, Luchon, Uriage, Aix-les- Bains. Elles s’adressent alors à un nouveau public :

la bourgeoisie.

Les frères François et Antoine VACHOD

Les frères François et Antoine VACHOD

Madame Commarmont et les frères Vachod jouent donc au théâtre du Quai Saint-Antoine. Au milieu des années 1920, lorsque l’un décède et l’autre tombe malade, les filles d’Antoine Vachod prennent le relais au piano et au violon. Elles sont rapidement remplaçées par Marie Jacomet au piano. Cette pianiste très discrète accompagne les parodies d’opéra, les pièces classiques, les fééries et connaît un succès retentissant. En 1932, elle cherche un musicien pour l’accompagner à l’archet. Jeanne Sévérinoff, violiste de talent, la rejoint devant le castelet après une audition avec Pierre Neichthauser. Jeanne Sévérinoff, comme les frères Vachod, joue pour le cinéma muet. Elle accompagne des films jusqu’au début des années 1930. Son arrivée au Quai Saint-Antoine en 1927 coïncide étonnamment avec la sortie en salle du premier film parlant et la fin progressive des films muets. Être musicien pour le cinéma muet ou pour Guignol, suivre les rythmes de marionnettes ou d’images animées, relève des mêmes prouesses. Jeanne Sévérinoff, lors d’un entretien avec

M. Gérard Truchet, décrit son expérience du cinéma muet ainsi « le changement entre chaque morceau était rapide, il fallait tenir la cadence par rapport au défilement des images sur l’écran ». La même chose pourrait être dite des spectacles de marionnettes. Marie Jacomet tient la partition pour les Neichthauser durant plus de cinquante ans. Elle les suit du Quai Saint-Antoine à la rue Carrand en 1966, où elle travaille jusqu’en 1978. L’année suivante, les Neichthauser sont rejoints par une nouvelle pianiste. L’arrivée de Madame Suzanne Fagot est peu conventionnelle. Habituée du théâtre, elle est interpellée par l’absence de pianiste devant le castelet durant un spectacle. Elle se propose d’accompagner les pièces et est tout de suite recrutée. Elle travaille au sein de la troupe jusqu’en 1981, année où les Neichthauser quittent la rue Carrand.

Parallèlement et dans un autre théâtre, celui du Petit Bouif, Simone Cocagne rejoint la troupe de Jean-Guy Mourguet en 1967. Elle est régisseuse, métier alors récent, et non pas musicienne. Son rôle est de lancer des enregistrements sur bandes magnétiques en suivant une conduite similaire à celles des musiciens. En effet, si Jean-Guy Mourguet joue à ses débuts avec des musiciens, comme le guitariste Henri Tachez, invite régulièrement des chanteuses, comme Germaine Perrin, ou se fait lui-même interprète, l’arrivée des bandes sonores magnétiques bouleverse sa pratique. Dans un souci de facilité et d’économie, l’accompagnement musical et les chants sont remplacés par des enregis- trements. Véritable paradoxe car Jean-Guy Mourguet est un grand passionné de musique. Il tient de son père un goût prononcé pour le théâtre et l’opéra. Sur les conseils de Ninon Vallin (1886-1961), professeure de chant au conservatoire de Lyon, Jean-Guy Mourguet s’inscrit d’ailleurs au cours du soir du Conservatoire lyrique de Lyon et y joue des pièces classiques et des opérettes. Avec sa voix de baryton, il remporte plusieurs premiers prix. Pour autant, il ne se lancera jamais dans une carrière de chanteur lyrique, mais on retrouve dans ses pièces de nombreuses références à la musique classique et populaire. En 1956, la marionnette Maria Callas interprète ses plus beaux airs dans Divertissement à Gadagne et Surboom chez François Ier. Dans la Nuit du Vice-Roi en 1985, une très belle scène de French Cancan se déroule sur un air d’Offenbach. Jean-Guy Mourguet n’est pas le seul à user de cette nouvelle technologie. Antoine Moritz au Véritable Guignol du Parc, Daniel Streble de la compagnie Guignol un gone de Lyon diffusent le plus souvent des enregistrements d’airs d’opérettes.

Il faut attendre l’installation de Filip Auchère et de sa compagnie les Zonzons, rue Carrand, en 1998, pour renouer avec la tradition des musiciens. S’inspirant des comédies musicales des années 1970, Stéphane Robin, Sylvain Freyermuth et Patrick Guillot composent des mélodies pour les pièces et jouent de nombreux instruments. En 2008, le spectacle La papillote géante rassemble un violoniste, un violoncelliste, un accordéoniste et un percussionniste. Musique assistée par ordinateur, clavier électronique, enregistrements, sampling, mènent Guignol vers la musique actuelle. Dans la lignée des Zonzons, la musique live est au cœur du travail de la compagnie M.A., fondée en 2010 par Emma Utges. Reprises parodiques et compositions originales rythment les spectacles pour enfants et pour adultes. Elle en est parfois le sujet même de l’intrigue comme dans Guignol et Mama swing, qui s’inspire de la rencontre entre Joséphine Baker et Guignol à Lyon dans les années 1930. Les marionnettes s’essaient au jazz, mais aussi au rap ou au beat box, dans une vision résolument moderne.

Qu’elle soit acoustique ou numérique, la mélodie donne le tempo du spectacle. Musiciens et marionnettistes dialoguent ensemble, dans une chorégraphie savamment orchestrée. La musique a de multiples rôles dans le théâtre de Guignol. Elle illustre les actions, donne le rythme aux dialogues, distrait lors des changements de décors. Elle suscite aussi les émotions et traduit l’ambiance de chaque scène. Pianistes et violonistes, parfois même un orchestre, se succèdent pour donner aux pièces une musicalité propre au théâtre de Guignol. Grâce à des compositeurs et des arrangeurs, chaque compagnie dispose de son propre répertoire. Au Théâtre Guignol du quai Saint-Antoine, c’est Albert Avon, éditeur de musique et compositeur, qui assure l’orchestration des parodies d’Albert Chanay et crée La Mourguette avec son fils Louis. L’orchestre ne compte pas moins de quinze musiciens et se produit tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et ce de 1930 à 1933. Les musiciens jouent traditionnellement devant le public, face au castelet. Ne pouvant voir les marionnettistes, ils s’ajustent à leur jeu, l’oreille suspendue aux répliques et les yeux rivés sur les marionnettes.

On sait peu de choses sur l’accompagnement musical des spectacles de Guignol au début du 19e siècle. Les premiers manuscrits des pièces de Vuillerme-Dunand, écrits pour déjouer la censure, ne contiennent ni airs ni partitions. Un indice suggère cependant des paroles chantées dans Tu chanteras, ne chanteras pas (1852) : une réplique de Guignol s’achève par « bis ».

C’est grâce aux recueils de Jean-Baptiste Onofrio (1865 et 1870) que l’on connaît le refrain final chanté par les marionnettistes à la fin du 19e siècle. Chaque pièce se termine par les paroles d’une chanson chantée sur un air populaire. Alors que le répertoire du théâtre de Guignol s’agrandit, mélodies et chansons, puisant dans le patrimoine des chansons anciennes et dans les airs connus comme « Le quadrille lyonnais » ou « Les petits canuts », sont écrites pour rythmer les pièces. Les paroles et les airs sont notés dans les livrets servant aux marionnettistes derrière le castelet. Chaque compagnie dispose ainsi de son propre répertoire.

Les chants apparaissent à différents moments du spectacle. L’ouverture et la fermeture se font souvent en musique. La reprise d’airs connus permettait aux spectateurs de s’unir aux voix des marionnettistes. Dans Grospierre ou Tu ne chanteras pas, c’est la chanson « La mère Plosse » qui vient conclure la pièce, ne manquant pas d’unir la troupe et le public. Les thèmes des chansons sont très souvent liés à la vie lyonnaise, au mâchon, au vin ou encore aux canuts. On retrouve, comme dans les textes, le parler lyonnais. Guignol jouissant d’une grande popularité, les textes des pièces sont généralement édités et diffusés. Elles sont souvent accompagnées de portées musicales pour indiquer aux lecteurs les airs des différentes scènes. C’est le cas pour chaque livret publié par Denis Valentin dans les années 1920 et 1930.

La musique est aussi au cœur des parodies. Ces pièces à grand spectacle comportant de nombreux personnages, des changements de décors et plusieurs parties chantées sont en vogue à la fin du 19e siècle. Elles apparaissent avec Pierre Rousset (1825-1907), propriétaire du Théâtre Guignol de la rue Port du Temple puis du théâtre du quai Saint- Antoine. Il est le premier à écrire des parodies pour Guignol. En 1867, il parodie l’Africaine, un opéra de Giacomo Meyerbeer, dont la première représentation a eu lieu à Paris deux ans plus tôt. Cette audace est critiquée mais le spectacle est un succès. On retrouve ainsi chez Guignol au début du 20e siècle de nombreuses pièces parodiant les opéras de grands compositeurs écrits par des auteurs tels qu’Albert Chanay, Tony Tardy ou encore Louis Josserand. Les parodies de Faust sont sans aucun doute les plus connues, et celle de l’opéra de Charles Gounod parodié par Pierre Rousset à la fin du 19e siècle tout particulièrement. La première représentation de Faust a lieu au Théâtre-Lyrique à Paris en 1859. C’est l’un des opéras les plus joués de son époque. En dix ans, la pièce est représentée plus de 300 fois. Ce spectacle très populaire est joué jusque dans les années 1870, période où Pierre Rousset semble l’adapter pour Guignol.

Guignol et la musique sont donc indissociables. Toutes les pièces associent une partition musicale au jeu des marionnettistes, au texte et à la mise en scène. Cette partition est multiple. Elle se compose de chants, de mélodies jouées par divers instruments et d’enregistre- ments sonores. Musique et chant ont une vocation commune : rythmer les scènes, révéler les émo- tions, enrichir le texte.