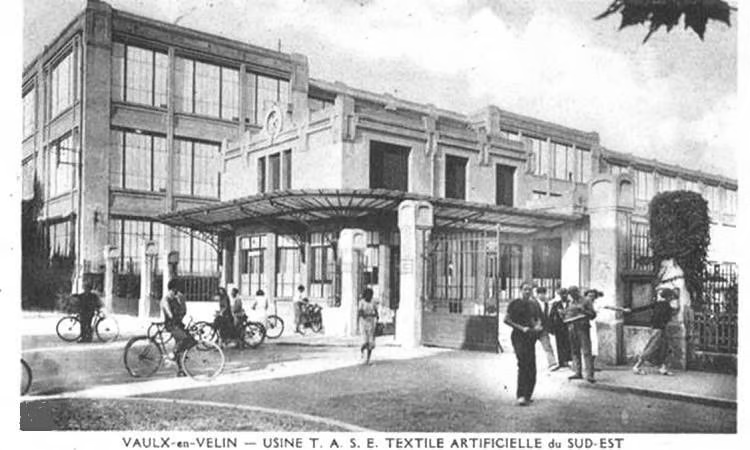

Usine TASE VAULX EN VELIN

Un ensemble industriel remarquable

Conférence du 15 février 2025

Ce samedi, Maxime Sermet est monté sur le tabagnon de la salle de la Ficelle pour nous faire l’historique de l’usine Tase de Vaulx-en-Velin.

Tout commence avec la famille Gillet et notamment François Gillet qui après avoir été apprenti teinturier dans les années 1830, suivra des cours de chimie à la Martinière. En 1847 il s’associe aux frères Pierron et c’est en 1854 qu’il dépose le brevet du « noir impérial », au chatoiement sans égal sur la soie naturelle, très apprécié des soyeux et qui fera sa fortune. En 1873 c’est le plus gros teinturier de Lyon et l’entreprise se développe dans le monde entier. Son fils joseph lui succède en 1895. Il diversifie les activités et se tourne vers de nouvelles matières, le coton et le textile artificiel. Les bénéfices explosent.

En 1884, le comte Hilaire de Chardonnet invente la soie artificielle à base de nitroglycérine, un procédé dangereux et polluant, mais ce sont les anglais Cross, Bevan et Beadle qui vont réellement mettre au point le procédé industriel à base de cellulose de bois en 1892. La viscose est née.

En 1911, l’entreprise Carnot, qui produit déjà des textiles artificiels, et les Gillet s’associent pour créer le C.T.A. (Comptoir du Textile Artificiel), qui se développe malgré la première guerre mondiale. En 1922, la décision est prise de construire une usine de soie artificielle.

Cette activité chimique dangereuse et très polluante nécessite des terrains éloignés de la ville, beaucoup d’eau, de l’énergie électrique et des moyens de communication, notamment ferroviaires. Vaulx-en-Velin s’avère être l’endroit idéal : des terrains peu chers, une nappe phréatique abondante, une usine hydroélectrique à Cusset, sur le canal de Jonage, et une voie ferrée, la ligne de l’Est de Lyon.

L’usine de viscose voit le jour en 1924 sous le nom de SASE (Soie Artificielle du Sud Est). C’est en 1935 qu’elle prendra le nom de TASE (Textile Artificiel du Sud Est) suite à une action en justice intentée par les soyeux qui interdira l’utilisation du terme « soie » pour les textiles artificiels. L’usine fabrique trois types de fils : rayonne, fibranne et fil industriel à destination des usines de tissage.

Mais les industriels se heurtent au manque de main d’œuvre, à sa mobilité, à ses problèmes de santé et à son caractère parfois rebelle. Les cités-jardins semblent être une bonne réponse à ces problématiques. Construite en même temps que l’usine, « La Petite Cité » regroupe 97 pavillons ou maisons d’habitation modernes, érigées sur 11 hectares, offrant 297 logements. L’architecture des maisons et leur organisation spatiale sont originales. On retrouve des toits basques, de faux colombages alsaciens, des chemins sinueux et une forte présence végétale. Chaque famille a accès à son jardin, de 80 à 120 m2, à un cabanon et à deux arbres fruitiers.

À ses débuts, cette Petite Cité accueille les premiers employés, toutes origines confondues. Les maisons étaient divisées en deux ou quatre appartements. On note tout de même l’existence d’un quartier réservé aux cadres à l’ouest de la cité. Dès 1926 « La Grande Cité » sort de terre et la « Petite Cité » se transforme peu à peu en un quartier réservé aux contremaîtres et aux cadres. Vingt immeubles de quatre étages comportant 491 logements sont construits sur neuf hectares. Ils sont réservés aux ouvriers non spécialisés, qu’ils soient seuls ou en couple, avec ou sans enfants. Neuf personnes sur dix sont d’origine étrangère. À la suite des grèves de 1936, 160 logements ont été attribués à des gardes républicains. Cette cohabitation entre ouvriers et représentants de la loi durera jusqu’en 1966.

Parallèlement le groupe Gillet mène une politique de recrutement dans les campagnes mais surtout à l’étranger. Dans les années 1920, ce sont d’abord des Arméniens fuyant le génocide, puis des Italiens et des Espagnols. La deuxième vague d’immigration sera constituée de Polonais et de Hongrois. À partir de 1939, suite au départ précipité des soldats français sur le front, la France fait appel à la force de travail de ses colonies. Vingt mille Indochinois furent alors réquisitionnés pour travailler en métropole. Deux cents arrivèrent à la TASE en 1941. Ils furent logés dans l’ancien cantonnement à l’angle des rues de la Poudrette et Alfred de Musset (Villeurbanne). Après la guerre, l’usine fera de nouveau appel à de la main d’œuvre étrangère. Les travailleurs viendront cette fois d’Afrique du Nord, mais aussi de Yougoslavie et surtout du Portugal.

L’usine TASE emploiera jusqu’à 3000 salariés, à parité hommes-femmes. Les conditions de travail étaient très pénibles et s’accompagnaient de nombreux arrêts de travail. Les ouvriers lyonnais, rebutés par les accidents de travail, les faibles salaires et l’isolement géographique de l’usine, y restaient peu de temps.

Dans l’approche paternaliste de la fin du XIXe, début du XXe, le patronat cherche à répondre sur place à tous les besoins de ses personnels afin qu’il y soit confiné ! Le logement, le jardin, les espaces verts, le centre médico-social, l’église (la chapelle St Joseph de la Poudrette dont le curé est rémunéré par l’entreprise), les écoles, le sport (boules, basket, football, dont une équipe féminine), les commerces, le cinéma, concourent à améliorer la qualité de vie, à recruter, à fixer, mais aussi à contrôler. Dans les années 1960, l’ensemble des unités de fabrication françaises de textile artificiel passent sous le contrôle du groupe chimique Rhône- Poulenc. Le C.T.A. est intégré dans la Division Textile en 1971 et compte encore 1360 salariés. Mais en 1975 la fermeture de l’usine TASE est actée, puis en 1980 celle de l’usine de nylon adjacente, construite dans les années 1950.

À la fermeture de l’usine, huit bâtiments de la Grande Cité sont détruits et les douze restants sont achetés par La Solar, un bailleur social. Toujours habités, ils font l’objet d’un ambitieux programme de rénovation depuis 2022. En 1981, Rhône-Poulenc a divisé l’usine en 26 lots et transféré la propriété du site. Ce lotissement devient le « Centre d’activités de la Poudrette » intégrant une douzaine d’entreprises. En 1985, Roland Bernaert, un ancien cadre de Rhône-Poulenc, achète les grands bureaux, l’aile est et les hangars adjacents et crée la SCI « La Soie » spécialisée dans la location d’entrepôts et de bureaux. En 1986 la SMUR, Société de Magasins d’Usine Réunis crée le « second Marché » dans les hangars situés entre les deux ailes de l’usine TASE. Son ambitieux projet prévoit l’installation d’une cinquantaine d’enseignes dédiées à la mode et aux loisirs, en quelque sorte une préfiguration du centre commercial du Carré de Soie. Mais le magasin fermera en 1990. D’autres pistes sont explorées sans succès, les bâtiments sont donc voués à la démolition : 30 000 m2 le seront en 2008. L’usine se transforme en une immense friche.

Des associations se sont créées pour sauver ce qui reste et des recours en justice ont été engagés pour éviter une disparition totale. Le 25 mai 2011, le préfet du Rhône valide l’inscription de la façade de l’usine à l’inventaire des Monuments Historiques. L’entreprise Technip choisit le projet de réhabilitation présenté par Bouwfonds Marignan pour assurer le regroupement de ses entités lyonnaises, soit quelques huit cents salariés.

Aujourd’hui, deux associations sont par ailleurs très actives au chevet de l’usine TASE : « Vive la TASE » qui milite pour convaincre les collectivités de s’engager dans la valorisation de ce patrimoine d’intérêt national, et « SILK me Back » qui adopte une démarche artistique originale reliant de multiples expressions contemporaines autour de la thématique de la soie et du textile, au travers d’événements, d’expositions, d’éditions et de programmes pédagogiques.

Merci à Maxime Sermet qui par son brillant exposé a su faire revivre l’histoire de la soierie artificielle lyonnaise dans l’usine TASE de Vaulx-en- Velin, montrer les conditions de vie des ouvriers, pour la plupart immigrés, dans le cadre du paternalisme social des Gillet et apporter une lueur d’espoir pour que ce patrimoine ne disparaisse pas, avec la réhabilitation d’une partie des bâtiments de l’usine et de la Grande Cité.

Roland Racine