LES TEXTES DE GUIGNOL - Par Paul Fournel

L’écriture des textes n’est pas inscrite dans le projet originel de Guignol. Laurent Mourguet, le créateur, ne savait pas écrire et n’en avait nul besoin. Au début, jusqu’aux années 1830 environ, il jouait seul et improvisait à son aise. Ses personnages dialoguaient avec le Père Thomas, un violoniste bonimenteur qui se tenait en dehors du castelet, selon la tradition du XVIIIe siècle, qui relançait les personnages, passait le chapeau et assurait la police devant le théâtre. On peut imaginer qu’à cette époque les intrigues, qui se limitaient à l’interaction de deux personnages au maximum, étaient forcément sommaires et ressemblaient davantage à des échanges de blagues et à des coups de verve qu’à de complexes constructions théâtrales.

Lorsqu’il embauche ses enfants et se met à jouer des pièces plus élaborées, avec davantage de personnages, il est probable qu’il travaille au canevas. Une combinaison entre « inventer » et « savoir par cœur ». Il s’agit de faire un travail de mémoire pour ne pas se perdre et cependant se sentir assez libre pour pouvoir improviser. On imagine sans peine que le canevas de base s’enrichissait de trouvailles qu’on gardait puisqu’elles avaient prouvé leur efficacité sur le public, enrichissant le squelette, majoritairement sur le mode comique. Une chose est sûre durant cette période, les manipulateurs doivent apprendre un canevas par cœur pour être certains de se retrouver après une improvisation. Rien n’indique que ces canevas aient été écrits un jour.

A partir de 1852, l’écriture des textes fait son entrée dans le théâtre Guignol. Elle entre par la force. C’est à la demande de la police qui applique les lois de censure du gouvernement de Napoléon III, que les premiers textes sont rédigés. C’est Victor Napoléon Vuillerme- Dunand, ouvrier tulliste, artiste de cabaret et guignoliste à ses heures, qui se charge d’écrire le répertoire pour le faire viser par la Préfecture du Rhône ou par le Sous-Préfet de Villefranche-sur-Saône (dans les années 1850). Il le fait en censurant les textes de façon à leur faciliter le passage devant la police.

Deux choses sont à noter : la première est l’importance du répertoire qui sort ainsi de la coulisse de Guignol et qui montre à quel point le travail dramatique avait avancé et progressé dans ces premières quarante années de jeu. Les situations dramatiques sont nombreuses et variées, les personnages diversifiés. Les visées du spectacle sont clairement comiques mais traduisent aussi une vision du petit monde qu’on réunira bientôt sous l’expression « esprit de Guignol ». Pour ce qui est des intrigues on retrouve des schémas qui sont ceux du théâtre populaire en vogue depuis toujours, que Mourguet a joué, comme acteur, dans les « théâtres de société » répandus dans Lyon. Il est à noter, et ce sera le refrain de tous les répertoires, que la propriété intellectuelle n’est pas protégée dans le monde des marionnettes et du théâtre de rue, et que le libre-service est la règle fonctionnelle des répertoires : ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi aussi.

La deuxième chose intéressante à noter est que ces textes rédigés ont été vite adoptés par les marionnettistes et ont trouvé leur place sous la bande, posés sur la servante. On sait cela de façon sûre car les manuscrits montrent des signes d’usure et des salissures dans les coins inférieurs, ce qui prouve que les pages ont été tournées et retournées dans le jeu. Jusqu’en 1860, ces textes sont restés sous la bande, dans le giron des compagnies, et n’ont pas connu la gloire et la pérennité de l’impression et du livre.

Cette gloire imprimée ne tardera pourtant pas à advenir et elle sera, une fois encore, le fait d’un ennemi de classe de Guignol, la haute bourgeoisie lyonnaise qui était une cible historique du théâtre, incarnée par le sévère juge Janis Onofrio. Je ne reviendrai pas sur ses aventures nocturnes dans le Lyon malfamé mais je dirai simplement que le juge en question a offert une part d’éternité au répertoire de Guignol en le parant des plumes d’un Molière et en lui donnant, au passage, une leçon de bonne tenue en le privant d’une part de sa verve et de la totalité de son goût pour la grivoiserie (et sans doute pire). Guignol est devenu un livre à succès en 1860, puis en 1865 et cette fois, Onofrio le signera. Guignol appartient aussi à Onofrio.

A ce point, et toutes réserves émises, sur ces épisodes, il faut reconnaître que Guignol a eu de la chance. Si certains des répertoires de ses voisins et concurrents, comme Pitou et son héros Crasmagne, sont encore conservés en manuscrit dans les musées (ici le MUCEM), beaucoup ont disparu à l’instar de l’abondant répertoire du théâtre Séraphin dont on ne sait rien. Sans doute des répertoires de personnages populaires moins connus ont-ils disparu car ils n’ont eu personne pour faire mémoire de leurs textes.

On peut considérer qu’à partir du milieu des années 1850, le texte écrit devient un outil de travail indispensable. Il faut écrire pour mieux travailler : la multiplication des théâtres, des manipulateurs, des lieux de jeu l’imposent. Le texte posé sous la bande devient un outil commode de travail. Il porte des indications et des répliques, et il permet ainsi une rotation des marionnettistes qui s’intègrent sans douleur à la troupe. Libre à eux de proposer au cours du jeu des improvisations et des adaptations au gré des divers publics rencontrés en tournée ou des nouvelles implantations. Cela restera l’usage.

Les textes qui nous sont proposés ici et qui datent de la période où Josserand jouait à Paris dans les années 1860, témoignent de la diversification du répertoire à cause du succès même de Guignol. Son universalisation implique une forme de banalisation du répertoire et des emprunts à des sources neuves.

Tout est bon à prendre pour satisfaire les nouveaux publics et le concept de propriété littéraire n’a toujours pas atteint le castelet. On se sert et on pille ce qui marche. Dans l’idée de s’adapter à de nouveaux spectateurs parisiens, il convient d’abord et avant tout d’abandonner le parler lyonnais et son accent trop marqué pour un français moyen et lisse. A plus forte raison, on abandonne aussi des patois voisins de Lyon, qui étaient un des traits comiques des tournées régionales et qui souvent caractérisaient les personnages un peu niais, les « Cadet » du répertoire.

Plus encore on voit dans ces textes Guignol adopter des usages parisiens : Guignol, pour parler d’argent, utilise le mot « monacos » dans La Parisienne. Il est à noter que dans cette même pièce, le Mont-de-piété se trouve rue Montorgueil.

C’est dans ce même esprit qu’on délocalise : ainsi Tortillon (dans Le Charivari) dit : « Je possède plusieurs villas dans les principales îles du Midi, j’ai un palais superbe à Florence, à Venise je possède une résidence. » Tout cela est bien loin de Saint-Jean et de la Croix-Rousse !

Dans certains cas on a même l’impression que c’est la pièce entière qui est venue d’ailleurs : Le Capitaine Ricardot avec ses contrebandiers, vient sans doute du Sud, alors que le bourgmestre dans La carte à payer vient manifestement du Nord.

On voit aussi, au fil de ce répertoire, comment les marionnettistes font fond sur les tours de main et effets spéciaux lorsqu’ils prouvent leur efficacité devant le public. On peut mesurer la progression des coups de bâton (qui étaient des raretés dans le premier répertoire) : dans Turlupiton bien sûr, dans La Racine merveilleuse, mais pour aller plus loin, on voit que Le Charivari est une pièce qui n’est que chansons et coups de bâton.

C’est ainsi que, peu à peu, le gendarme se fait sa place dans le répertoire parisien, tout simplement parce que les coups de bâton sur la tête de l’autorité soulagent les spectateurs.

Par ailleurs on voit comment les marionnettistes réutilisent dans des situations différentes des effets efficaces et éprouvés qui épatent ou font peur : La descente aux Enfers, en est un bon exemple avec ses effets de serpents et de pyrotechnies.

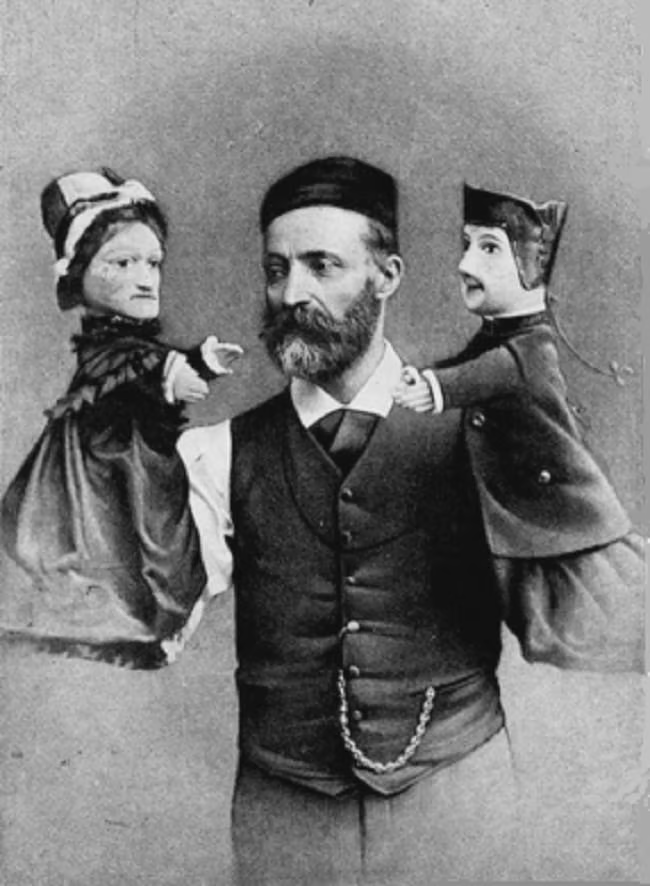

A la même époque à Lyon, fleurissent non plus seulement les textes de Guignol, mais les auteurs. L’écrit s’impose comme une composante essentielle et première du spectacle. Les chefs de troupe commandent des pièces à des auteurs qui essaient d’en vivre. Le succès complet du texte est atteint le jour de 1878 où un auteur, Rousset, qui était aussi habile marionnettiste, achète le théâtre de la rue Port du Temple et en devient le directeur. Symboliquement, 1878 est une date pour l’histoire du texte. A partir de là, le Guignol sera écrit, édité et très vite surécrit mais ceci est l’histoire d’un autre siècle…

Pierre Rousset

d’après une photo de J.Alix